A Minerva Villarreal.

La bicicleta

lanza su sombra al pavimento

-interminable cinta-

como sólo ella sabe.

La sombra crece, se estira allá, muy lejos,

y alcanza la otra orilla;

luego viene y me cuenta

o, si no,

desaparece, se pierde en un suspiro

y otra surge despacio

para cubrir la ausencia

de la sombra que somos mi bicicleta y yo.

Continúo pedaleando,

ruedo vertiginoso,

me trago el pavimento de esta noche;

luego miro el reloj: la una quince.

Me hundo lentamente por el paso

a desnivel, desaparezco apenas,

pero vuelvo a surgir del lado opuesto

como si así espantara a una parvada

de pájaros chillones

y el mar, atrás, me fuera persiguiendo.

Finalmente, cansado, adolorido,

me detengo a las puertas de la casa.

Dejo la bicicleta en la cochera;

reclino sus manubrios pensativos

-el niquelado brillo de su acero-

y mi propio cansancio

de cara a la pared.

La bicicleta

lanza su sombra al pavimento

-interminable cinta-

como sólo ella sabe.

La sombra crece, se estira allá, muy lejos,

y alcanza la otra orilla;

luego viene y me cuenta

o, si no,

desaparece, se pierde en un suspiro

y otra surge despacio

para cubrir la ausencia

de la sombra que somos mi bicicleta y yo.

Continúo pedaleando,

ruedo vertiginoso,

me trago el pavimento de esta noche;

luego miro el reloj: la una quince.

Me hundo lentamente por el paso

a desnivel, desaparezco apenas,

pero vuelvo a surgir del lado opuesto

como si así espantara a una parvada

de pájaros chillones

y el mar, atrás, me fuera persiguiendo.

Finalmente, cansado, adolorido,

me detengo a las puertas de la casa.

Dejo la bicicleta en la cochera;

reclino sus manubrios pensativos

-el niquelado brillo de su acero-

y mi propio cansancio

de cara a la pared.

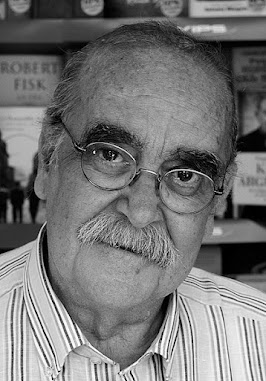

Sergio Cordero.

Pintura de Daniel Pollera.

,++1903,+John+William+Waterhouse..jpg)

.jpg)

.jpg)